Heute Trend – vor 50 Jahren eine Pionierleistung

14.11.2025 NiederwilAm 1. November 1975 stellten Hans und Rösli Vock auf Mutterkuhhaltung um. Der Wendelinhof war damit ein Vorreiterbetrieb

Vor 50 Jahren war Milchviehhaltung die Regel – und die Bauern wegen des Milchüberschusses unter Druck. Hans Vock reagierte und stellte als einer der ...

Am 1. November 1975 stellten Hans und Rösli Vock auf Mutterkuhhaltung um. Der Wendelinhof war damit ein Vorreiterbetrieb

Vor 50 Jahren war Milchviehhaltung die Regel – und die Bauern wegen des Milchüberschusses unter Druck. Hans Vock reagierte und stellte als einer der ersten auf die damals weitgehend unbekannte Mutterkuhhaltung um. Was damals für viele exotisch klang, ist heute ein Erfolgskonzept.

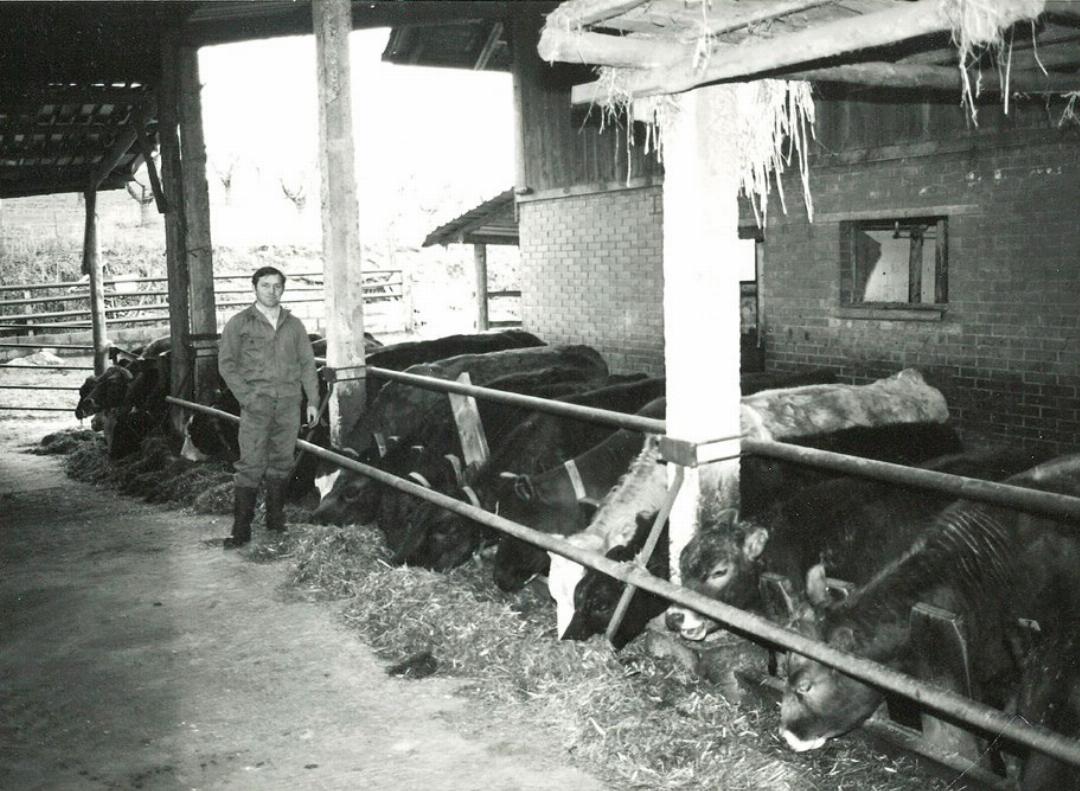

Die schwarzen Angusrinder vom

Wendelinhof kennt wohl fast jeder aus der Region. Grasen sie doch einen Grossteil des Jahres mit ihren Kälbchen auf den Wiesen rund um Niederwil – wenn sie nicht gerade in der Sommerfrische auf der Alp in Glarus sind. Was wohl die wenigsten wissen: Sie sind die Nachfahren eine Herde von 22 Milchkühen, die ursprünglich aus den Schweizer Rassen «Original Braunvieh» und «Simmentaler» bestand. Denn bis in die 1970er-Jahre durften noch keine fremden Kuhrassen in die Schweiz eingeführt werden. Aber der Reihe nach.

Viehhaltung für die Wissenschaft

Sprung zurück in die 1970er-Jahre. In vielerlei Hinsicht eine andere Zeit – eine Zeit, in der es auch hierzulande wirtschaftlich kriselte, gerade in der Landwirtschaft: «Man hatte damals immer zu viel Milch», erinnert sich Hans Vock. Der Bund habe den Bauern sogar mit einer Kontingentierung der Milchmenge gedroht, falls sie weiterhin zu viel Milch produzierten. Keine gute Zeit um den elterlichen Milchviehbetrieb zu übernehmen. Bevor er den Betrieb vom Vater übernahm, arbeitete Vock jedoch auswärts in einer Zementröhrenfabrik und als Trainer und Sportlehrer in Wohlen, Bremgarten und Niederwil. Er habe seine zukünftige Frau vor die Wahl gestellt: «Willst Du lieber einen Sportlehrer oder einen Bauern», erzählt der heute 78-jährige Seniorchef lachend. Für Rösli Vock, selbst eine Bauerntochter, war die Sache klar: Nur ein Bauer kam für sie in Frage. Doch ebenso klar war, dass der elterliche Betrieb mit reiner Milchkuhwirtschaft und etwas Ackerland in dieser Form keine Zukunft haben würde. Vocks mussten sich etwas einfallen lassen. Über Röslis damaligen Arbeitgeber kamen sie in Kontakt mit Dr. Hans Burger von der ETH Zürich. Er suchte für seine Doktorarbeit Betriebe, die auf Mutterkuhhaltung umstellen wollten und entsprechende Daten für seine wissenschaftliche Arbeit liefern könnten. Die Umstellung kam Hans Vock auch noch aus anderen Gründen entgegen: «Ich wollte meine Freiheit haben und nicht morgens und abends melken», schmunzelt er.

Viele Hürden waren zu nehmen

1977 wurde die Schweizerische Vereinigung Ammen- und Mutterkuhhaltung mit der etwas sperrigen Abkürzung SVAMH (heute «Mutterkuh Schweiz») mit nur 42 Mitgliedern gegründet. Zum Vergleich: Heute gibt es rund 6000 Mutterkuhbetriebe in der Schweiz. Aber was ist Mutterkuhhaltung überhaupt? Im Gegensatz zur Milchkuhhaltung werden den Mutterkühen die Kälber dabei nicht weggenommen, sondern sie ziehen diese selbst gross und säugen sie. Mütter und Kälber sind darüber hinaus die meiste Zeit gemeinsam draussen auf der Weide und können so ihre natürlichen Instinkte und Bedürfnisse ausleben. Die Kleinen fressen dabei zusätzlich auch Gras und Stroh. Die vielseitige Ernährung hat auch Auswirkungen auf das Fleisch. Das Fleisch der Kälber, die in Mutterkuhhaltung aufgezogen wurden, ist rot – im Gegensatz zu weissem Kalbfleisch, das früher als Qualitätsmerkmal angesehen wurde: «Weisses Kalbfleisch rührt eigentlich vom Eisenmangel her, weil sie kein Futter bekommen, sondern nur Milch», erklärt Hans’ Sohn, Lukas Vock, der heute mit seiner Frau Esther den Betrieb führt. Vor 50 Jahren galten aber andere Massstäbe: «Der Metzger hat mich ausgelacht, das rote Fleisch könne er nicht verkaufen, das würde ihm niemand abnehmen», erzählt Hans Vock. So habe er angefangen selbst zu schlachten und das Fleisch auf dem eigenen Hof zu vermarkten. Der Absatz war dabei kein Problem, denn die Kunden waren mit der Qualität sehr zufrieden. Probleme machten eher die Behörden. So musste Vock für den Verkauf eigens ein Viehhandelspatent machen und durfte sein Fleisch nicht grammweise, sondern nur als «Viertelrind» verkaufen.

Schweizer Angusrind wird geboren

Und auch für die Kühe war das ganze zunächst eine Umstellung. Die Zucht begann – wie bereits erwähnt – mit den ehemaligen Milchkühen der Eltern. Diese waren es jedoch nicht gewohnt, die Kälber selbst zu stillen und rannten erst vor ihnen davon. Mit einiger Überredungskunst klappte es mit der Zeit dann aber doch. Nachdem die gesetzlichen Bestimmungen gelockert worden waren, kreuzten die Bauern auf Anraten der ETH-Wissenschaftler die damals noch weitgehend unbekannten Angusrinder mit ein. In 50 Jahren entstand so das «Schweizer Angusrind», heute eine anerkannte Rasse mit eigenem Herdenbuch. Die Besonderheiten: Das Angusrind ist hornlos und «frühreif», kann also früher geschlachtet werden. Ausserdem kalbt es leichter als andere Rassen. Nicht zuletzt wird das marmorierte Fleisch mit viel sogenanntem Muskelfett heutzutage besonders geschätzt. Hans Vock führte in der Anfangszeit Buch, welcher Kunde welches Fleisch am schmackhaftesten fand. «Es hat sich herausgestellt, das Ochsen und Rinder aus der Kreuzung von Angus und Braunvieh das feinste und schmackhafteste Fleisch liefern. So habe ich angefangen zu selektieren», erzählt Hans Vock.

Rinder haben ein schönes Leben

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen kommt die schonende Mutterkuhhaltung auch dem Tierwohl zugute. Bevor sie auf dem Teller landen, haben die Kälber ein relativ schönes Leben. Statt mit künstlicher Besamung wird der Fortbestand der Herde auf natürlichem Wege mit einem Stier gewährleistet, der alle drei Jahre ausgetauscht wird: «Ich suche den Stier je nach Schwäche der Herde aus», erklärt der heutige Chef, Lukas Vock. Während der heissen Sommermonate wechselt ein Grossteil der Herde dann von den Weiden im Reusstal auf die Alp der Familie, wo sie die frische Bergluft und die saftigen Wiesen geniessen und viel Auslauf haben. Mit den Tieren zügeln mittlerweile auch Hans und Rösli Vock auf die Alp, wie es zuvor die Eltern getan haben. Dort ist immer viel zu tun, aber es sei auch eine schöne Zeit, erzählen sie. Und die Arbeit hält offensichtlich fit. Dass sie beiden schon auf die 80 zugehen, sieht man ihnen nicht an. Die Mutterkuhhaltung ist für Hans Vock jedenfalls ein Erfolgskonzept – und nicht die einzige Pioniertat. So setzten Hans und Rösli Vock bereits in den 1980er-Jahren auf Freilaufhaltung bei Hühnern, noch bevor es ein solches Label gab. Dafür reisten sie eigens in die Normandie um die Sassons Poulets zu importieren. Aber das ist eine andere Geschichte.

Michael Lux