Das Unterstädtli – Spielplatz und «Hafenviertel»

22.03.2024 Mellingen, Region ReusstalElisabeth van Heijningen-Riegger ist im Unterstädtli an der Bruggerstrasse aufgewachsen und erinnert sich an Kindertage um 1950

Velofahren und spielen in der Bruggerstrasse, als es noch kaum Autos gab, baden in der Reuss und mithelfen im eigenen Laden, so erlebte Elisabeth van ...

Elisabeth van Heijningen-Riegger ist im Unterstädtli an der Bruggerstrasse aufgewachsen und erinnert sich an Kindertage um 1950

Velofahren und spielen in der Bruggerstrasse, als es noch kaum Autos gab, baden in der Reuss und mithelfen im eigenen Laden, so erlebte Elisabeth van Heijningen ihre Kindheit in Mellingen um 1950.

Elisabeth van Heijningen-Riegger ist ein richtiges Städtlikind. Als kleines Mädchen badete sie in der Reuss, in der Bruggerstrasse fuhr sie Velo und spielte mit den Nachbarskindern. Die Tochter von Elisabeth und Franz Riegger, Inhaber des Kolonialwarenladens und der Weinhandlung Riegger, wurde 1943 geboren und erlebte im Unterstädtli eine unbeschwerte Kindheit.

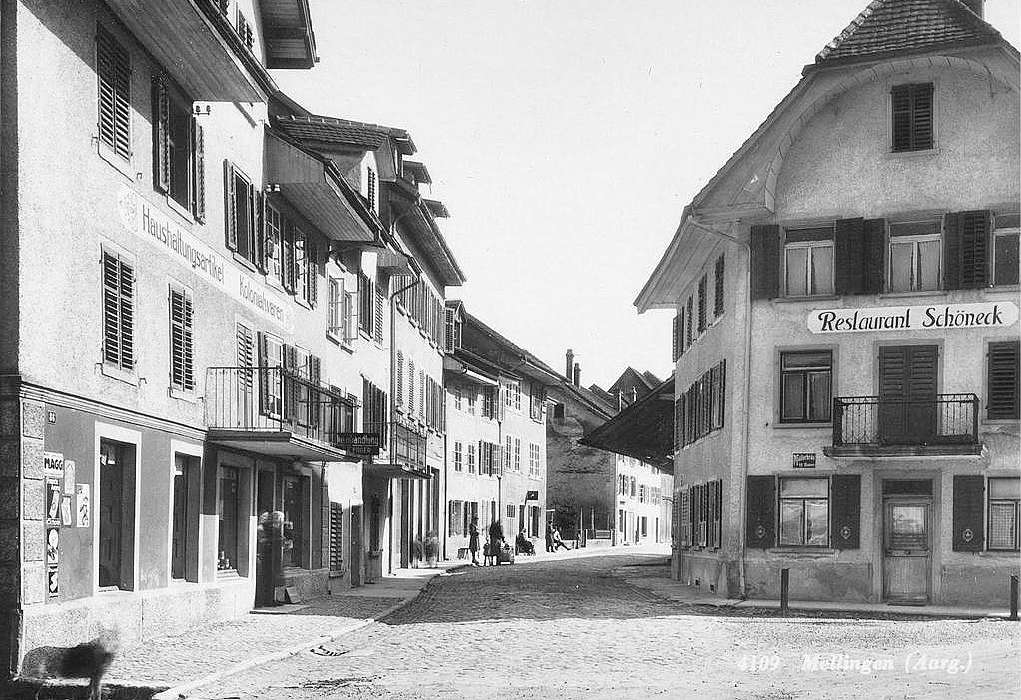

Wenn Elisabeth van Heijningen-Riegger auf ihre Kindheit in den 1950er-Jahren zurückblickt, dann mit diesem Bild: «Im Unterstädtchen gabs zwei Häuserzeilen, den Hexenturm, die «Schöneck», die Strasse mit den Bsetzi-Steinen, kinderreiche Familien, unseren Laden und die Reuss.» Dass das nicht für alle in Mellingen so war, sei ihr erst bewusst geworden, erzählt sie, als sie in der jüngsten Mellinger Städtlichronik die Kindheits-Erinnerungen von Rainer Stöckli, geboren 1943, las. welchem damals gemäss Stöckli «mit einer Ausnahme alle Klassen der Primar- und Bezirksschule Platz fanden».

Mellingen: Ein Städtli, zwei Welten

Elisabeth van Heijningen erzählt: «Rainer und ich, wir gingen in die gleiche Klasse, waren Schulkameraden.» Und doch lebten sie in zwei Welten, verbinden mit ihrer Kindheit unterschiedliche Erinnerungen. Rainer Stöckli, Sohn des Landarztes, schreibt: «Als Kind war ich recht zurückhaltend. So genügte mir meistens der Aufenthalt in unserem Haus und im ausgedehnten Garten. Gern fuhr ich mit dem Kindervelo auf unseren zahlreichen Wegen herum.»

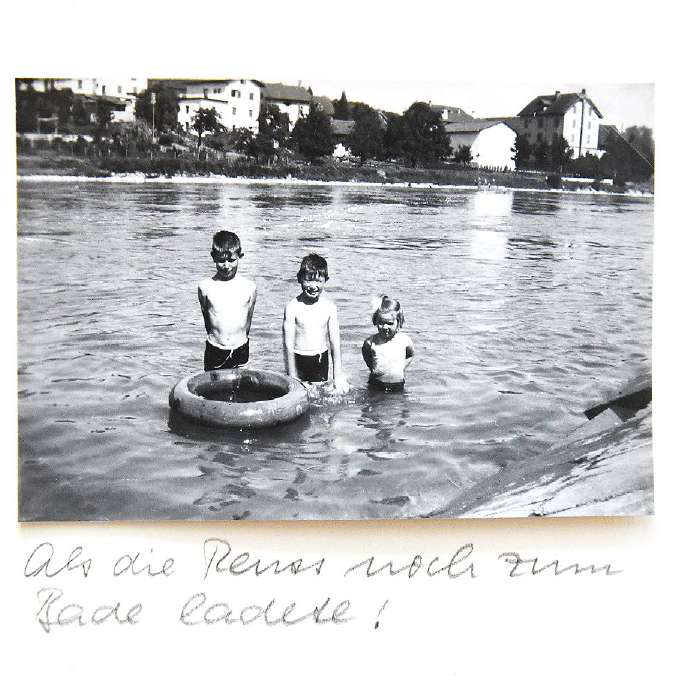

Mitten im Städtli fehlte rund um das Haus ein Garten. Stattdessen gehörten zu Rieggers Welt die Gassen, wo die Kinder im Laden und im Keller mithelfen mussten und oft mit Nachbarskindern spielten. Zu dieser Welt gehörte auch die Reuss, wo die Städtlikinder den Pontonieren zusahen und im Sommer, wenn es heiss war, badeten. Die heute 81-Jährige erinnert sich: «Die Reuss war zu jeder Jahreszeit spannend! Der Wasserstand wechselte mit den Jahreszeiten. Nach heftigen Gewittern im Entlebuch schossen riesige Wassermengen der kleinen Emme in die Reuss und sorgten sogar bei uns für Wasser im Keller. In aller Eile mussten die Flaschen hochgelagert werden. Denn der Grundwasserdruck verursachte dort einen bis zu 50 cm hohen Wasserstand. Danach mussten wir die Weinflaschen neu etikettieren. Auch Schmelzwasser und Regengüsse im Frühsommer führten zu Hochwasser. Entwurzelte Baumstämme und Sträucher tanzten auf den Wellen und trieben in rasantem Tempo abwärts... unheimlich war das! Viel feiner Sand blieb danach auf der Reussplatte hinter dem Haus zurück! Der Sandhaufen zum Spielen war wieder da. Die Reuss hatte ihn gebracht!»

Von Fischen und rotem Wasser

«BBC-Schichtarbeiter angelten schon ab 6 Uhr nach Forellen, Barben, Alet, Breiteli. Sie standen und warteten auf ihre Beute bei der Mündungs-Röhre vom Stadtbach. Am Dienstagmorgen lohnte es sich besonders. Das Wasser war blutig. In der «Löwen»-Metzgerei war Schlachttag!

Am Sonntagmorgen trainierten die Pontoniere und winkten fröhlich wenn sie mit der Strömung vorbeiglitten. Beim Stacheln flussaufwärts schwitzten sie tüchtig und keuchten. Am Nachmittag trieben die Faltboote vorbei, später Luftmatratzen, Gummiboote, selbstgezimmerte Flosse... und dazwischen schwammen wir ans andere Ufer, rannten auf der Zeier-Wiese flussaufwärts und sprangen beim Beck Huwyler wieder in die Fluten.»

Selber stempeln war das Grösste

Das Haus der Rieggers, an dessen Hausmauer in grossen Lettern «Haushaltartikel und Kolonialwaren» geschrieben war, war das, was man heute wohl einen «Unverpackt»-Laden nennen würde. Eingepackt wurde in Papiertüten und in mitgebrachte Glasflaschen: «Im Laden verkauften wir Zucker, Mehl, Hörnli, Haferflocken, Mais, Griess. Wir füllten 500 g oder 1 kg in die Papiersäcke für die Unterstädtli-Hausfrauen. All diese Grundnahrungsmittel waren in grossen Schubladen im Laden-Corpus. In der obersten Schublade war die Kasse mit dem Münz und den 5erund 20er- Noten. Daneben lagen die ‹Büechli›. Einige Familien liessen die Waren aufschreiben und bezahlten erst Ende Monat, wenn der Vater von der BBC in Baden den Zahltag heimbrachte. Auch verschiedene Sorten Rotwein und Weisswein verkauften wir. Für das Speiseöl brachten die Kundinnen und Kunden die Flasche mit. Wer kannte das Wort ‹Hygiene› damals? Wir nicht!»

Auf dem Ladentisch hatte es ein Gestell mit Papierrollen in drei verschiedenen Grössen. Mit Papier wurden die Käsestücke umwickelt... und auch die Cervelats, die an der Glasstange über der Verkaufsfläche baumelten.

Es gab noch andere Büechli und einen Stempel dazu. Pro 1-Franken-Einkauf gabs einen Stempel in das vorgedruckte Feld. Weil die Grossmutter eine Brille trug mit dicken Gläsern und trotzdem die feinen Linien nicht mehr erkannte, durften die Kinder selber stempeln. «Das sei ‹das Grösste› gewesen, erzählten meine damaligen Schulkameradinnen Doris und Heidi von der Bahnhofstrasse viele Jahre später»… und es war Grund für den weiten Weg ins Unterstädtli.

Im Laden gabs auch «Fischerei-Artikel». Stangen in verschiedenen Längen. In Schubladen lagen Bleikügelchen und Würfel in unterschiedlichen Grössen. Alle hatten Löchlein, um sie am Silk zu befestigen. «Eine Schublade faszinierte mich ganz besonders: ‹Köder› stand darauf und spezielle Würmer, nackte Schnecklein, Fliegen aus Kunststoff lagen darin. Das musste sie sein, die ‹Kolonialware›, dachte ich als kleines Mädchen.»

Das Städtli wird zum «Hafenviertel»

Elisabeth van Heijningen-Riegger zückt einen Plan, eingezeichnet sind die Geschäfte und Handwerksbetriebe ihrer Kindheit: Metzgerei, Wagner, Seifensieder, Küfer oder Hufschmied. Selbst einen Bauern mit Kühen und Schweinen gab es an der Bruggerstrasse im Unterstädtli. Und mittendrin das Restaurant Schöneck: «In der ‹Schöneck› gings oft hoch zu und her. Vor allem am Monatsende! Die BBC-Männer gönnten sich ein Bier… und dann noch eines! Der Wirt spielte auf der Handorgel zunächst lustige Volkslieder, je später der Abend immer deftigere! Die Männer sangen lautstark mit und aus dem beschaulichen Unterstädtli wurde ein tolles ‹Hafenviertel.›»

Heidi Hess