Was Werner Humbel anfasst, wird zu Gold

22.03.2024 Stetten, Region ReusstalWerner Humbel, Pionier für industrielle Energiegewinnung durch Speiseabfälle, tritt als CEO ab. Er hat neue Pläne

Werner Humbel ist ein Pionier der Energiewende schlechthin. Er macht aus Speiseresten Strom, Gas und Fernwärme. Aus altem Frittieröl macht er Biodiesel. ...

Werner Humbel, Pionier für industrielle Energiegewinnung durch Speiseabfälle, tritt als CEO ab. Er hat neue Pläne

Werner Humbel ist ein Pionier der Energiewende schlechthin. Er macht aus Speiseresten Strom, Gas und Fernwärme. Aus altem Frittieröl macht er Biodiesel. Am 27. Juli wird Humbel, der Theaterspieler aus Leidenschaft, 60. Dann gibt er das Zepter an seinen Neffen Patrick weiter. Aber nur um neue spannende Projekte zu realisieren.

Geht das wirklich? Kann Werner Humbel, der Zeit seines Lebens vorneweg marschiert ist, sich plötzlich in die zweite Reihe zurückziehen? «Aber sicher», sagt Humbel und setzt sein breitestes Lachen auf. Dabei ist ihm heute überhaupt nicht zum Lachen zumute. Es ist nämlich das passiert, was jeden Unternehmer, der rechnen kann, Bauchgrimmen der üblen Sorte verursachen muss. Das Gas aus Humbels Biogasanlage wird teilweise abgefackelt. Es schiesst in Form einer meterhohen Flamme aus dem 15 Meter hohen stählernen Kamin. Laut Humbel geht sinnbildlich alle drei Minuten eine 50er-Note in Flammen auf. Das schmerzt. Grund für das kalkulierte Malheur ist die Revision einer der beiden gigantischen Gasmotoren, die täglich Strom für mehrere tausend Haushalte in der Stadt Zürich und Wärme für den einen Kilometer entfernten Reusspark produzieren. Die Revision dauert eine Woche. Bis dahin läuft nur einer der Motoren. Deshalb muss ein Teil des Gases abgefackelt werden. Wenn es nach Humbel geht, soll das nicht wieder vorkommen. Er arbeitet an einer entsprechenden Lösung zur Redudanz seiner Anlage, die bei der Einweihung im Oktober 2011 sogar die damalige Bundesrätin Doris Leuthard auf den Plan gerufen hatte.

Lob von Bundesrätin Doris Leuthard

Sie lobte damals Humbels unternehmerische Initiative, ohne die Leuthard die legendäre Energiewende nie hätte ausrufen dürfen. Denn Politik und technische Realität, sind zwei unterschiedliche Schuhe, die mit der Wirklichkeit wenig am Hut haben. Humbel mag sich darüber schon lange nicht mehr aufregen. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Ein Weg, der in mehr als einmal in die Grenzbereiche des privaten Unternehmertums geführt hat. Was Humbel gemacht hat, ist vergleichbar mit der Besteigung mehrerer Achttausender ohne Sauerstoff. «Zum Glück konnte ich mit der Hypothekarbank Lenzburg auf eine Bank zählen, die auch in heiklen Situationen mit an Bord geblieben ist», sagt Humbel. Denn nicht immer haben sich seine Pläne so schlank verwirklichen lassen, wie das im Rückblick scheinen möchte. Deshalb windet er der «Hypi» als solide Gewerblerbank ein dickes Kränzchen. Der Titel, wonach alles was Humbel anfasst, zu Gold wird, ist eine Metapher, die aus der Position der rückblickenden Geschichtsschreibung durchaus zutrifft. Man hätte aber auch etwas profaner schreiben können: Vom «Säulimäster» zum «Ölscheich» und «Strombaron». Das wäre natürlich quatsch, weil unzutreffend. Werner Humbel ist der klassische Fleissarbeiter aus ländlicher Herkunft, der immer mal wieder in der Klemme sass und, ganz typisch für einen Säulimäster, nach praktischen Lösungen suchte und selbst bei grösstem Widerstand nie den Mut verlor. So wurde er, ohne dass er sich das je auf die Fahne geschrieben hätte, zum viel beachteten Pionier der Kreislaufwirtschaft. Mit einem Ökofundi hat er überhaupt nichts gemein. Werner Humbel ist stets seiner feinen Nase für das Machbare gefolgt.

Wir sitzen an einem grauen Dienstag in seinem Büro. Durch die grossen Panoramafenster hat er einen direkten Blick über die Reuss zu seinen Schweinestallungen und bis nach Niederwil rüber zum Gelände der pleite gegangenen Fensterfabrik, die er aus der Konkursmasse gekauft hat. Er zeigt auf ein kiloschweres Dossier. Darin enthalten ist das Baugesuch für ein zentrales Lager für Gärgut. Ein 20-Millionen-Projekt. Natürlich eines, das nicht ohne Widerstand verwirklicht werden kann. Doch Werner Humbel hat längst gelernt, damit umzugehen. Über die Regulierungswut und die Verfahrensabläufe in Baubewilligungsverfahren ist er autodidaktisch zum Spezialisten geworden. Was ihm früher noch Zornesröte ins Gesicht getrieben hatte, geht er heute mit der Gelassenheit des Weitgereisten an, der weiss, dass der Erfolg auf unterschiedlichste Pfade und einen langen Atem angewiesen ist.

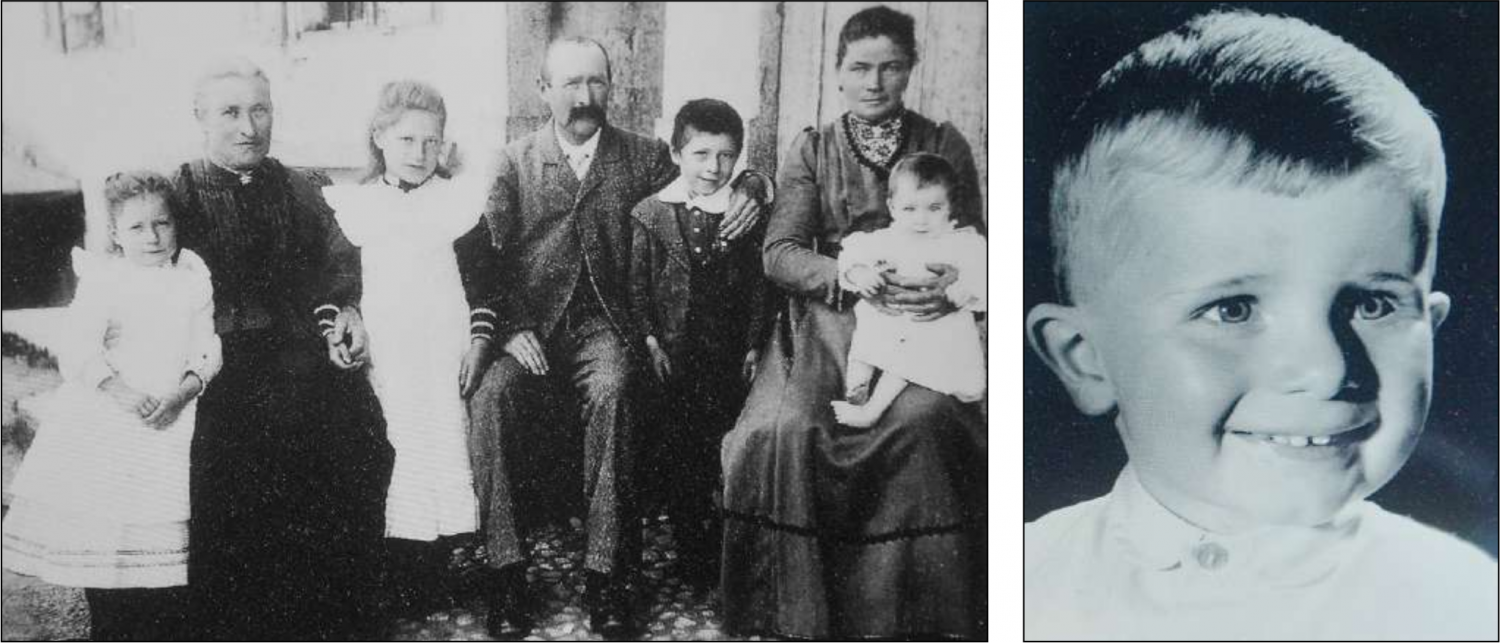

Werner Humbel erzählt aus seiner frühen Kindheit, wie er mit seinen Geschwistern an der Reuss gespielt hatten. Frei und unbeschwert. Die Reussufer waren sein Paradies. Stetten sein Universum. Die Familie sein sicherer Horst.

Die Humbel-Saga

Die Humbels sind in Stetten tief verwurzelt. Urkundlich erwähnt sind sie schon im frühen 15. Jahrhundert. Aber wahrscheinlich geht der Familienstamm deutlich weiter zurück. 1513 ist ein Uli Humbel urkundlich erstmals bezeugt.

Von da weg ist die Geschichte der Humbels, die sich in verschiedene Stammlinien aufspalteten, recht gut beurkundet. Schon der Grossvater, der die Käserei im Dorf betrieb, mästete Säue. Bis zu 350 Tiere. Das war damals eine stattliche Zahl. Der Saustall stand mitten im Dorf, dort wo heute der Volg seinen Laden hat.

Vater Otto führte die Schweinezucht ausserhalb des Dorfkerns, an der Eichhofstrasse weiter, wo Werner Humbel mit seinen Geschwistern aufwuchs. Die Anzahl der Tiere wuchs weiter auf 750. Heute sind es sogar doppelt so viele: 1500 Tiere.

«Ich wollte keinen vor der Nase haben, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich habe meinem Vater schon während der Schulzeit immer an den Wochenenden geholfen die Sauen zu füttern. Für mich war klar, dass ich das später auch tun wollte.»

Aber auch ein Werner Humbel musste ganz unten anfangen. «Vater hat immer gesagt: Du musst nicht lernen, wie man Säue füttert, lerne rechnen.» Also machte der Bub eines Säulizüchters aus Stetten eine solide kaufmännische Lehre bei der Hypothekarbank Lenzburg. Jene Bank, die ihm bis heute zur Seite steht, wenn es darum geht die Kreislaufwirtschaft in wirtschaftliche Praxis umzusetzen.

Für Werner Humbel war schon von klein auf klar: Er wollte Unternehmer werden. «Mein Ziel war es immer gewesen, nie angestellt zu sein.»

Und, hat er rechnen gelernt? «Zwei und zwei gibt vier, und wenn du etwas verdienen willst, gibt es fünf», kommts wie aus der Pistole geschossen. Oder etwas einfacher ausgedrückt. Den Werner Humbel braucht keiner mehr rechnen zu lehren.

Aber nicht, dass der Eindruck entsteht, er sei ein mit allen Wassern gewaschenes Schlitzohr. Im Wissen darum, dass Werner Humbel beim «Theater Stetten» seit Jahren tragende Rollen verkörpert, könnte der Eindruck entstehen. Denn er versteht es mit seinen komödiantischen Talenten, einen herrischen Direktor auf die Bühne zu bringen, vor dem einem graut.

«Ich bin eher langweilig»

«Wenns ums Geschäft geht, bin ich eher langweilig», sagt Humbel, während er sich tiefenentspannt in seinem Bürosessel zurücklehnt und ein eher verlegenes Lächeln aufsetzt. Ist er es oder spielt er es? Schwer zu sagen.

Wer ihn besser kennt, weiss: Schauspiel, das ist auf der Bühne. Im Alltag ist Werner Humbel ein eher ruhiger Zeitgenosse, der zweimal überlegt, bevor er entscheidet. Hochrisiko ist nicht sein Ding. Und dennoch hat er sich, wie er selbst sagt, geschäftlich immer wieder «weit aus dem Fenster gelehnt». Rauslehnen müssen, wäre wohl die bessere Formulierung. So um die Jahrtausendwende: Humbels Geschäfte mit den Speiseabfällen aus der Gastronomie liefen wie geschmiert. Er sammelte im Umkreis von 20 Kilometern die Speisereste aus der Gastronomie ein und machte daraus die unter Schweinezüchtern berühmte «Humbel Gastrosuppe».

«Wir haben die Suppe gekocht und mit Tankwagen, heiss an die Zuchtbetriebe ausgeliefert.» Ein wirklich gutes Geschäft, wie Humbel sanft lächelnd erzählt.

Weil die Speiseabfälle aber immer wieder arg getränkt waren mit gebrauchtem Frittieröl, musste er sich etwas einfallen lassen. Die Lösung: Humbel stellte den Hoteliers und Gastrobetrieben spezielle Gebinde zur Verfügung, in denen sie das Altöl problemlos und kostenlos entsorgen konnten. Denn er hatte eine Idee. Humbel wollte Biodiesel herstellen, ohne auch nur zu ahnen, welche Hindernisse er dafür aus dem Weg zu räumen haben wird. Was einfach klingt, ist ziemlich aufwendig und technisch anspruchsvoll. «Da hätte ich wohl noch zusätzlich Biologie und Chemie studieren sollen.»

Humbel liess sich nicht verdriessen und setzte seinen Plan beharrlich um. Er baute in Oberrohrdorf eine eigene Raffinerie und tüftelte so lange, bis er zwei Jahre später DIN 14214 zertifizierten Biodiesel herstellte. Natürlich liefen bei diesem Projekt die anfänglich kalkulierten Kosten erst einmal aus dem Ruder. Zwei Mio. Fr. betrug letztlich die Investition. Es hat sich gelohnt.

Nicht nur wird damit Humbels mittlerweile beträchtliche Fahrzeugflotte mit 30 Lastwagen betankt. Er verkauft den wertvollen Saft, von dem er rund drei Mio. Liter pro Jahr herstellt zu Marktpreisen. Vom «Säulibuur» zum «Ölscheich». Wäre vielleicht auch mal eine Rolle auf der Theaterbühne von Stetten.

Ein Himmelfahrtskommando

Als die EU im Zuge der Tierseuche BSE (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ) die Fütterung von Schweinen mit Speiseabfällen verbot, stand Humbel unvermittelt vor einem Problem, das er rückblickend als «Himmelfahrtskommando» bezeichnet. Die Schweiz zog 2008 nach und gab den Schweinezüchtern eine Übergangsfrist von drei Jahren für den Ausstieg der bisher gehandhabten Fütterungspraxis.

Was tun mit den ungeheuren Mengen von Speiseabfällen, die in Nesselnbach verarbeitet wurden? Werner Humbel entschied, eine Biogasanlage zu bauen, wie sie bis dahin in der Schweiz in dieser Grössenordnung nicht gebaut worden war.

Neues Geschäft mit CO2

2011 konnte Humbel Vollzug machen. Die Politik- und Wirtschaftsprominenz eilte nach Nesselnbach, um die Anlage bei der Eröffnung zu bestaunen. Seither nennt sich Humbel Arbeitgeber von Milliarden von Mitarbeitern. Tatsächlich sorgen Milliarden von mikroskopisch kleinen Bakterien dafür, dass in Nesselnbach aus Tausenden von Tonnen Speiseabfällen unablässig Biogas entsteht. Mit dem Gas entsteht elektrischer Strom. Die Abwärme der dazu benötigten Gasmotoren liefert Fernwärme in den Reusspark, der dadurch enorme Mengen an Heizöl einspart. Noch nicht lange hat Humbel mit den Regionalwerken Baden (RWB) eine gemeinsame Firma «CO2 Energie AG» ins Leben gerufen. Humbels Recycling Energie AG stellt Rohgas her, welches durch die RWB veredelt und als Biogas ins Gasnetz eingespeist wird. «Bei diesem Prozess entnehmen wir dem Rohgas das Kohlenstoffdioxid», sagt Philippe Lehmann, Geschäftsführer der neuen Firma. Denn das Biogas als Endprodukt muss zu mindestens 96 Prozent aus Methangas bestehen.» Bisher wurde das abgespaltene CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Künftig aber soll es in die neue Anlage abgeleitet und dort zu flüssigem Kohlenstoffdioxid verarbeitet und anschliessend verkauft werden.

Lehmann: «Mit der neuen Anlage können wir rund 90 Prozent des anfallenden CO2 auffangen. Das sind jährlich bis zu 3000 Tonnen CO2.» Auch der sogenannte Methanschlupf, also Restanteile von Methan, das bisher in die Atmosphäre gelangt ist, kann so eliminiert werden. «Beim Reinigungsprozess in der neuen Anlage wird das Methan aufgetrennt und zurück in die Biogasanlage geführt.» Ein weiterer Meilenstein in der einzigartigen Biografie von Werner Humbel. Auch wenn er das Zepter am 27. Juli seinem Neffen Patrick übergibt, ist für Humbel noch lange nicht Schuss.

Schluss ist noch lange nicht Schluss

Er wird weiterhin Verwaltungsratspräsident seiner vier Firmen bleiben. Und er wird das Projekt für das Gärsubstratlager auf dem Areal der alten Fensterfabrik, die mit einer 1,4 Kilometer langen Transportleitung zur Biogasanlage in Nesselnbach verbunden wird, vorantreiben. Zudem plant er eine Zweitleitung ab dem Reusspark ins Industriegebiet von Stetten, wo er namhafte Firmen wie Wetter Stahlbau mit Fernwärme versorgen will. Daneben hofft er etwas mehr Zeit zu haben, um auch mal zu reisen oder mit seiner Theatergruppe neue Stücke aufzuführen. Es ist kaum anzunehmen, dass es um den umtriebigen Unternehmer, der es vom Säulibuur zum Kreislaufunternehmer mit rund 100 Mitarbeitenden gebracht hat, plötzlich ruhig werden wird.

Beat Gomes